|

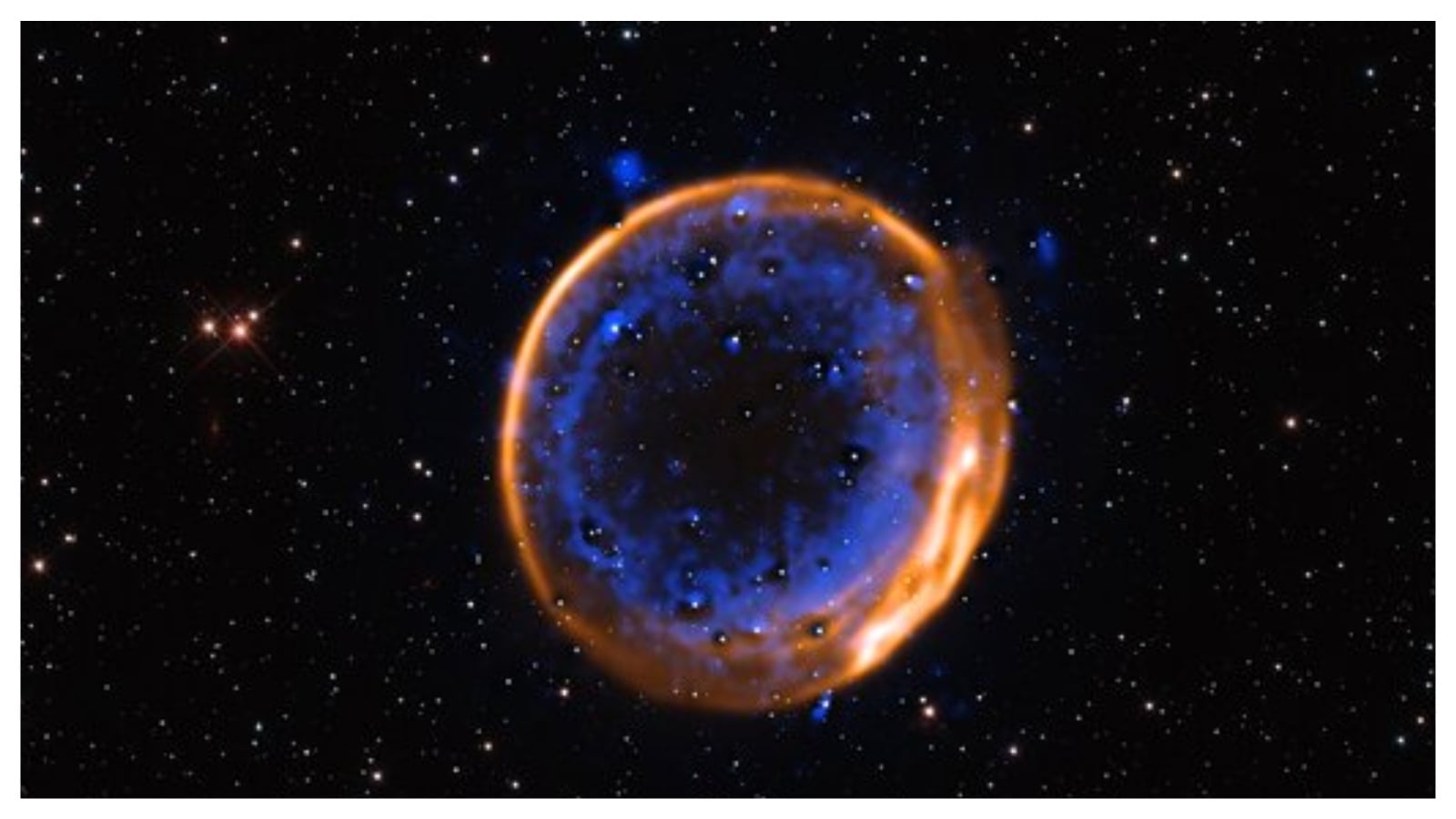

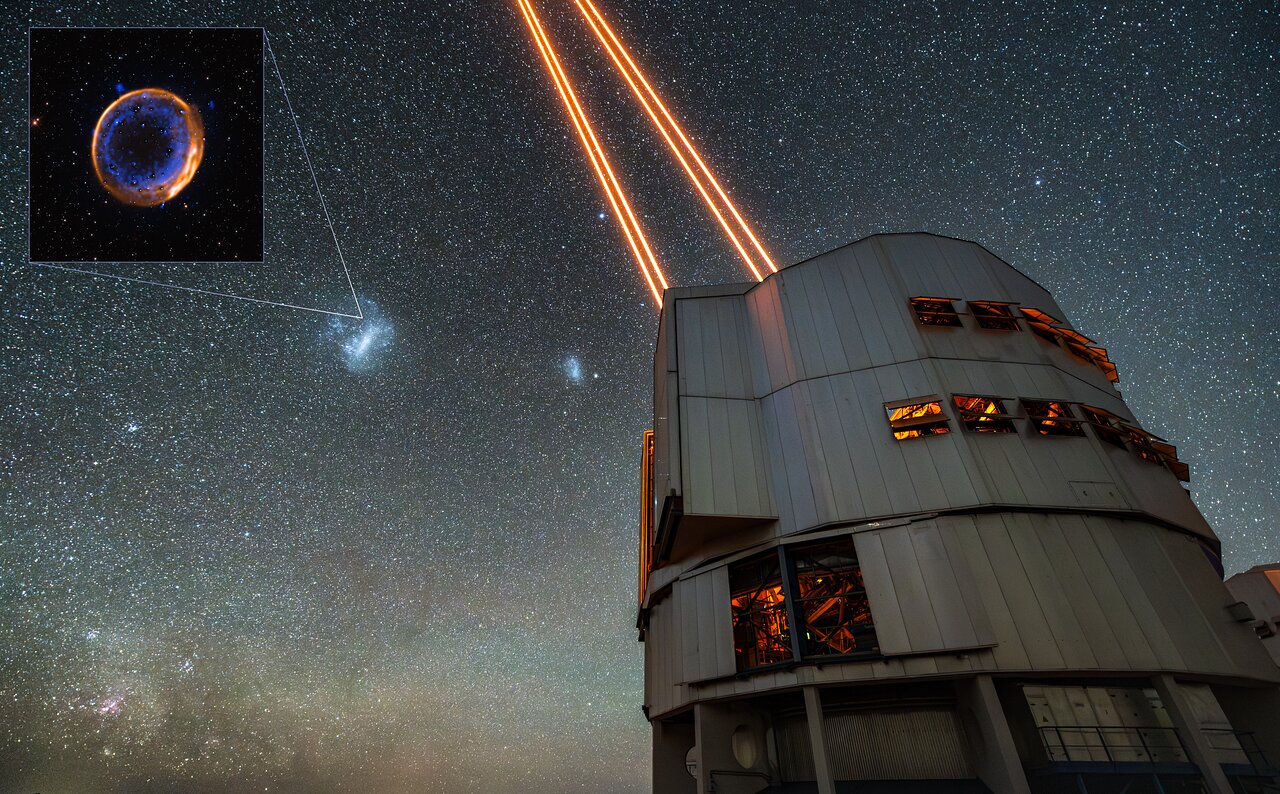

路透社:天文学家捕捉到恒星“双次引爆”后果照片 路透社华盛顿7月2日消息,恒星爆炸,也就是超新星爆发,是极其剧烈的事件。 通常,这种爆发发生在质量超过太阳八倍的恒星耗尽核燃料、核心坍缩后,引发一次强大的单次爆炸。 但是,还有一种更罕见的超新星涉及另一类恒星,被称为白矮星的恒星余烬并会出现“双次引爆”。 研究人员首次利用欧洲南方天文台位于智利的甚大望远镜(VeryLargeTelescope),拍摄到这类超新星的影像证据。 这两次接连的爆炸摧毁了一颗质量大约等于太阳、距离地球约16万光年的白矮星,方向位于金鱼座(Dorado),所在星系是靠近银河系的“大麦哲伦星系”(LargeMagellanicCloud)。 该图像展示了爆炸发生约300年后的场景:两圈同心的钙元素壳层正向外扩散。 这种被称为Ia型超新星(TypeIaSupernova)的爆炸,需要一颗白矮星与其紧密绕行的伴星,可能是另一颗白矮星,也可能是一颗富含氦的特殊恒星,相互作用,这种体系被称为双星系统。 主星白矮星通过引力开始从伴星“虹吸”氦气。当白矮星表面的氦达到极高温度和密度时便会爆燃,引发冲击波,压缩并点燃其内部核心,触发第二次爆炸。 该研究论文第一作者、澳洲新南威尔士大学堪培拉分校天体物理学博士生达斯(Priyam Das)说:“什么都不剩下了,这颗白矮星被彻底摧毁。” 合著者、澳洲国立大学客座科学家赛滕扎尔(Ivo Seitenzahl)补充说:“两次引爆之间的时间差基本由氦层爆燃从恒星一极传到另一极所需的时间决定,仅约两秒。” 在更常见的超新星类型中,爆炸后的巨大恒星会留下致密的残骸,中子星或黑洞。 研究团队使用甚大望远镜的多单元光谱探测器(Multi-Unit Spectroscopic Explorer,MUSE)绘制了爆炸后不同化学元素的分布。图像中用蓝色显示钙:外圈源自第一次爆炸,内圈源自第二次爆炸。 达斯说,这两层钙壳“是双次引爆机制的完美确凿证据”。 他还说:“我们可以称之为‘法医天文学’,这是我自创的词,因为我们通过研究恒星的死亡残骸来弄清死亡原因。” 质量不超过太阳八倍的恒星最终会演变为白矮星。它们耗尽氢燃料后,在“红巨星”阶段由于重力坍缩并抛射外层,最终留下紧凑核心白矮星。绝大多数此类白矮星不会爆发超新星。 科学家们早已知道Ia型超新星的存在,但此前从未获得双次引爆的清晰视觉证据。Ia型超新星在宇宙化学上意义重大,因为它们锻造出钙、硫和铁等较重元素。 达斯说:“这对于理解银河系化学演化,包括行星和生命的基本构件,至关重要。” 新观测还发现爆炸残骸中存在一圈硫元素壳层。 铁是地球行星组成的重要部分,当然也是人体红细胞的关键成分。 除了科学价值,这幅影像也极具观赏性。 赛滕扎尔说:“它非常美丽。我们在恒星的死亡中见证元素的诞生过程。大爆炸只产生了氢、氦和锂;而在这里,我们看到钙、硫或铁如何生成并重新散布到母星系中,这是宇宙物质的循环。”   来源: https://www.reuters.com/science/ ... onation-2025-07-02/ By Will Dunham July 3, 20254:18 AM GMT+10Updated 1 hour ago |